岡山県と近県の大学、短期大学、大学校、専門学校案内の決定版

新たな価値を創造・発信し続ける

SDGs推進研究大学

10学部7研究科1プログラム体制で

時代に即した学びの基盤を構築

緑豊かで広大なキャンパスに10学部7研究科1プログラムを擁する岡山大学。“高度な知の創造と的確な知の継承”を理念に掲げ、時代に即した学びの基盤を構築し続けている。「SDGs推進研究大学」として持続可能な社会の実現を目指し、新たな価値を創造し続ける研究・教育を幅広く展開。2023年入学入試から一般選抜後期日程の募集を停止し、総合型や学校推薦型など特別選抜でSDGs入試を実施している。

SDGsの達成に貢献する諸活動を、学生一人ひとりの主体的な深い「学び」につなげるため、SDGs関連科目が充実。2019年度から全新入生を対象に「岡山大学×SDGs入門」と題したSDGsガイダンス科目を開講している。「SDGsとは何か」、「岡山大学のこれまでの取り組みについて」について語りかけながら、新入生がそれぞれの学びを実践する「自分ごとSDGs」への手がかりを探る。

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

グローバル・ディスカバリー・プログラムには、日本を含めた世界25ヶ国以上から集まった学生たちが在籍。「多様性」をキーワードに、海外生(留学生・帰国生など)と国内生が学部の枠を超えた文理融合の学びを実現している。学生同士の協働・学び合いを大切にし、日本にいながら留学をしているような環境で、専門性、語学力を鍛え、グローバルに活躍できる人材を育成する。

https://discovery.okayama-u.ac.jp/jp/

岡山市中心部にあり、津島キャンパスと鹿田キャンパスの広さは、東京ドーム16個分に相当する。岡山駅から自転車で15分程の距離で、坂道も少なく通学しやすい。150年の歴史をもち、10学部7研究科1プログラムを擁する日本屈指の総合大学で、約13,000人の学生が在籍している。

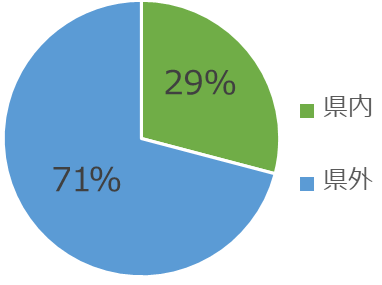

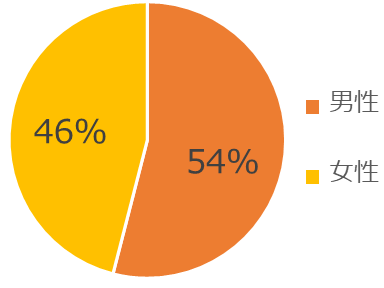

■2024年4⽉(グローバル・ディスカバリー・プログラムは2023年10月入学者を含む)2,331人の学部⼊学者のうち、29%が県内出⾝者、71%が県外出⾝者。県別では、岡⼭県679⼈、兵庫県340⼈、広島県173⼈、⾹川県138⼈、愛媛県175⼈、⼭⼝県75⼈、大阪府71人、徳島県65⼈、鳥取県56人、高知県56人、島根県47人。新幹線で岡⼭ー⼤阪は約45分、岡⼭ー広島は約40分。マリンライナーで岡⼭ー⾼松は約55分。交通の要衝である岡⼭には、関⻄や中四国の各県から学⽣が集まる。また、世界各国52カ国から776⼈の留学⽣が集まる。

SDGs活動の裾野をさらに広げるため、「岡山大学SDGsアンバサダー」制度を設置。岡山大学のSDGsについて「知る」「共有する」「自分ごととして取り組む」を実践している。 2024年3月時点で同学学生を中心に約300人が任命されている。活動には、各個人(又は団体)が自身の責任のもと行う個人活動と大学の支援等を受けて行う公認活動があり、大学公認活動には、“自分らしく”生きていける世界を目指し、LGBTQ+の課題に取り組む「めろでぃー」や、開発途上国の子どもの給食を支援するため、岡山大学生活協同組合でTFT(TABLE FOR TWO)メニューのスパイスカレーを提供する活動など、SDGsを「自分ごと」として取り組んでいる。

毎年11月初旬に、大学祭実行委員が企画・運営を行う大学祭を開催。学生によるバラエティ豊かな模擬店で彩られる。毎年恒例の文化系・体育系クラブの各種企画や音楽ライブをはじめ、特設ステージではダンスやダブルタッチなど趣向を凝らしたパフォーマンスが披露される。2024年度は学長がコンテスト企画に登場したり、会場にカラフルなアンブレラスカイを設けたりと、活気あふれる大学祭となった。

授業以外のサークル活動も積極的に支援している。津島・鹿田の両キャンパスは近距離にあり、学生はサークル活動を通して学部や学年の垣根を超えた交流を図っている。サークル活動を行う団体は、体育系と文化系などに分かれる124の「校友会クラブ」(部活)と49の「同好会」がある。活動内容や頻度、時間帯や所属人数などがさまざまなので、自分が興味を持った複数の団体の活動に参加する学生もいる。全国大会で優秀な成績をあげる団体もあり、多くの学生が学業やバイトなど他の活動と両立して、キャンパスライフをより充実させている。

岡山大学校友会HPhttp://seikagai.ccsv.okayama-u.ac.jp/

一般企業ではトヨタ⾃動⾞や東京海上⽇動⽕災保険といった⼈気企業のほか、地元優良企業に多数就職。就職サポートが充実している。 ※2023年度卒業⽣実績

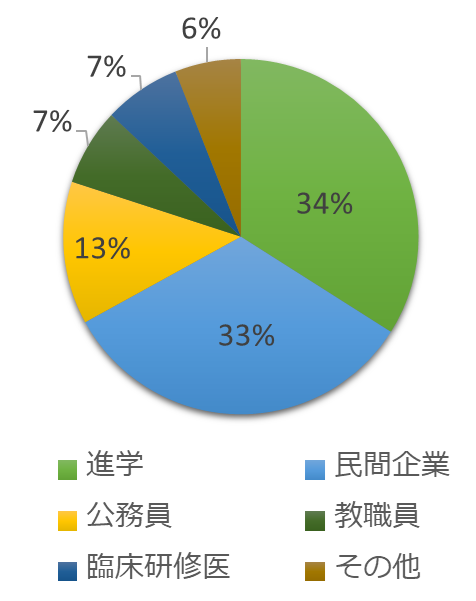

2023年度の学部卒業⽣のうち、進学者34%、民間企業への就職33%、公務員13%、教職員7%、臨床研修医7%、その他6%となっている。理数系学部では、71%の学生が⼤学院へ進学している。

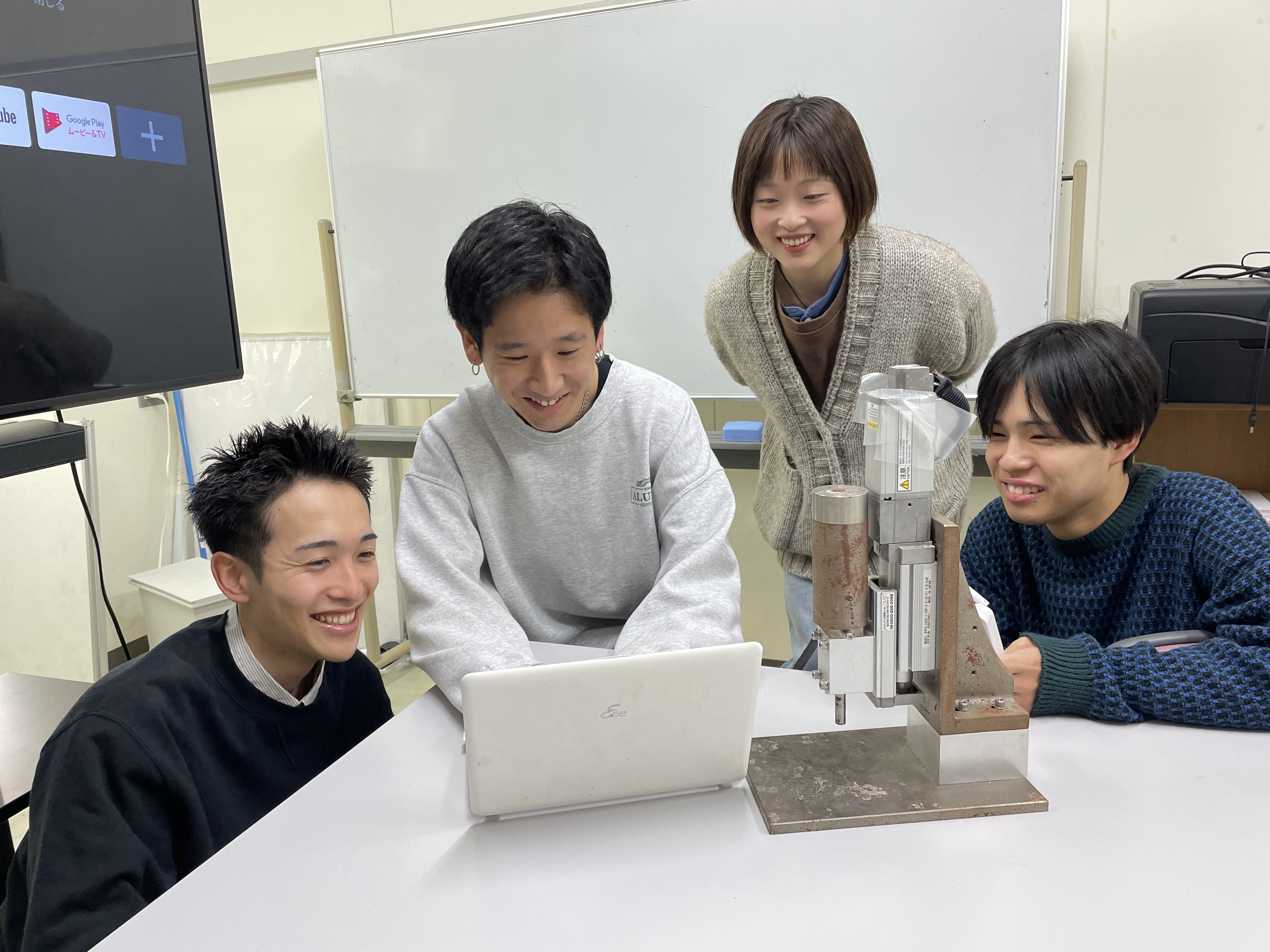

学生がのびのび成長しながら材料の魅力を体験できるプログラムを提供している。研究テーマは高強度材料の開発や信頼性評価が中心で、学生は希望に応じ「アドバンス」「アベレージ」「ソフト」の3コースから選択し、基礎から応用まで幅広く学ぶ。研究では試料や部品の設計・製作を自ら行い、実験を通じて実践的なスキルを磨く。特に材料の変形やき裂進展を解析し、壊れない材料の実現を目指す。アドバンスコースでは、難易度の高い研究に取り組み、また国際会議や共同研究に参加し、高い技術を習得する。

写真は、自ら設計した試験装置の動作を確認する学生たち。

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/kizai9/index.html

学びは、日常に潜んでいる「おもしろい」から見つけ出すことからはじまる。そのような教育をめざし、モノや人、環境との新しい関係性を、アートを通して「創造」している。学生によるアート・プロジェクト『STartLE』や、現職の教員による「大人の造形遊び」などのプロジェクトを展開。町中が、アートによる学び場となる次世代の教育のかたちの実践・研究を行っている。清田哲男研究室 学生ブログにて、日々の活動を報告中。

写真は、自転車の車輪などの身近な素材を使って「アートで楽しむ」学生たち。

https://kiyota-bijutsu-lab.themedia.jp/