岡山県と近県の大学、短期大学、大学校、専門学校案内の決定版

地域に根差した教育・研究機関として

保健福祉、情報工学、デザインの

3学部10学科を展開する複合大学。

未来志向の課題解決能力を磨く

地域との深い連携の下、「人間の尊重と福祉の増進」を建学理念に、フィールドワークによる主体的な学びを展開する岡山県立大学。古代吉備文化を育んだ地・総社市に広大なキャンパスを構え、充実した教育・研究施設を有する。全学で学ぶ副専攻の地方創生人材教育プログラム「吉備の杜」では、地域や企業を協働した学びを展開。時代のニーズに対応する専門性と対応力を備えた、地域に貢献できる人材を育む。

実社会の様々な局面に対応できる汎用的な問題解決力をもった人材が求められる時代の流れに則し、低学年から自己のキャリアをしっかり意識させながら、理系・文系を横断する基礎的なリテラシー(理解力・記述能力)やコンピテンシー(行動力・特性)を育成するために、全学共通のコア/サブからなる教養科目を提供する。

語学文化研修や海外ワークショップなどの授業を通じてグローバルマインドを育成するとともに、英語科目「English Language Program(1~6)」を必修とし、「使える英語」の修得に取り組む。さらに、グローバルラーニングセンターが中心となって海外留学を支援しているほか、学内でも「Global Cafe」などを実施し、身近に外国語に触れられる環境を整えている。

副専攻として「吉備の杜」を設置。どの学部からでも受講でき、学部・学科や専門分野、学内外の枠を超え、地域・企業と協働した学びを通して、社会や環境のさまざまな変化に対応できる力を養う。

.jpg)

出身地は県内・県外ほぼ半数。在学中の居住地は、大学が所在する総社市が5割弱を占める。※2024年5月現在

毎年11月初旬に、学生自らが企画・運営を行う「県大祭」を開催。部・サークルなどによる様々な模擬店が立ち並び、メインステージのライブが人気だ。その他にも、子ども体験広場など、来場者が気軽に参加できる企画も多数あり賑わっている。学生による音楽ライブやダンスパフォーマンスなど、熱気あふれるイベントも開催。

研究成果や構想などを広く地域に知ってもらい、地域の企業・団体との共同研究などの連携活動のきっかけづくりや機運高揚を目的として、毎年開学記念日に開催。このフォーラムでは各界で活躍中の著名人を講師に招いて特別講演会を実施するほか、大学の研究成果を実物やパネルなどを用いて展示し、来訪者にわかりやすく解説している。

毎年夏休みに2000人を超える高校生、保護者が参加するオープンキャンパスを実施。学生も広報委員(大学から委嘱)としてキャンパスの案内や相談などで活躍している。

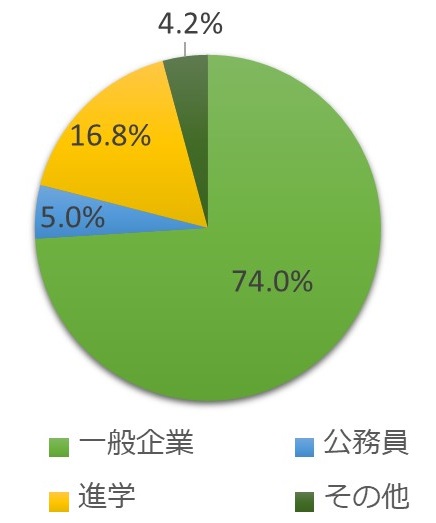

就職率は全学部で97.8%。情報工学部は約3割程度が大学院へ進学する。

※2024年3月卒業生実績

<国家資格合格率(2024年3月卒業生実績)>

看護師 95.0%

助産師 100%

管理栄養士 89.5%

社会福祉士 91.9%

精神保健福祉士 100%

介護福祉士 100%

無線通信で使う必要な無線周波数には、物理的、法的な制約がある中で、どうすれば多くの人が快適に、効率よく無線ネットワークを使用できるかを考え、スマホ、Wi-Fi、無線LANなどで快適に情報伝送するための研究を行う。オリンピック・イヤーである2020年に5Gのサービスが開始され、ありとあらゆるヒトやモノが、インターネットを介してビッグデータにつながるIoT(Internet of Things)、IoE(Internet of Everything)が実現に向かっている。このとき、スマホ、Wi-Fi、無線LAN、タブレットなどの無線通信機器は、好きな場所で、好きな時にネットワークに接続するための必需品となる。限られた無線周波数の中で、膨大な情報を素早くやり取りするためのデータ通信の手順(プロトコル)の開発、評価に取り組んでいる。

学生の声:

「データ通信を行う際の手法やルールを研究しています。スマホやパソコンで普段何気なくしている情報のやり取りにも様々な通信方式が使用されているので、研究の有用性を実感できます」

三大栄養素のひとつである脂質は、効率の良いエネルギー源となるだけでなく、生体膜の主要構成成分となったり、生理活性を発揮したりするものもある。研究室では、微量で働く生理活性脂質の機能やその産生調節機構について研究を行う。

研究テーマの一つは、炎症を誘発する生理活性脂質の合成を抑える食品機能性の探索と、その食品成分が作用するしくみを明らかにすること。また、このような食品を利用して、機能性を付加した嚥下調整食の開発にも取り組み、食品による慢性炎症の予防や改善をめざしている。もう一つのテーマは、人の体質や将来の健康にもつながる乳児期栄養について、乳汁に含まれる脂質成分の分析。乳汁中脂質の質が身体に与える影響を明らかにする。

学生の声:

「私たちの研究室では、先輩や後輩との仲が良く、互いに協力を惜しまず、また、切磋琢磨しあって頑張っています。研究以外でも、先生や教室員みんなでおしゃべりやイベントを楽しんでいます」